Geschichtlicher Hintergrund

Die Zeit Ottheinrichs ist eine Umbruchszeit. An der Spitze des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation steht seit 1519 Kaiser Karl V., ein Habsburger. Die mit dem Thesenanschlag Martin Luthers ausgelöste Reformation führt zu religiösen und politischen Umwälzungen in ganz Europa.

Bedeutende Reichsfürsten sind bereits zum protestantischen Glauben übergetreten. In England löst Heinrich VIII. die englische Kirche von Rom, auch Dänemark ist seit 1536 protestantisch. Calvin veröffentlicht in diesem Jahr seine Prädestinationslehre. In Rom ist zwei Jahre zuvor als Reaktion der katholischen Kirche der Jesuitenorden gegründet worden.

Karl V. kämpft mit Franz I. von Frankreich um Italien, die Türken stoßen mehrfach gegen Ungarn vor. Spanier, Portugiesen und Franzosen beginnen sich in Amerika festzusetzen. In Deutschland liegt der Bauernkrieg nur wenige Jahre zurück. 1531 gründen protestantische deutsche Fürsten den Schmalkaldischen Bund als Verteidigungsbündnis. Die katholischen Reichsstände reagieren 1538 mit der Gründung der Liga.

Ottheinrichs Epoche ist aber auch eine Zeit der Entdeckungen, des Fortschritts von Technik und Wissenschaft. Noch wirken Paracelsus, Kopernikus und Sebastian Münster. Eine Zeit, in der der Mensch als Individuum in den Mittelpunkt rückt, und nicht zuletzt eine Zeit großen künstlerischen Schaffens. Die Renaissance steht nördlich der Alpen in ihrer Blüte.

Pfalzgraf Ottheinrich

Ottheinrich von der Pfalz ist zum Zeitpunkt der Reise vierunddreißig Jahre alt und herrscht über das Fürstentum Pfalz-Neuburg. Verheiratet ist er seit 1529 mit Susanna, der Witwe des Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach, die fünf Kinder mit in die zweite Ehe bringt. Sie stammt wie Ottheinrich selbst aus der Familie der Wittelsbacher, ist Schwester der Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern und stirbt 1543.

Ottheinrich von der Pfalz ist zum Zeitpunkt der Reise vierunddreißig Jahre alt und herrscht über das Fürstentum Pfalz-Neuburg. Verheiratet ist er seit 1529 mit Susanna, der Witwe des Markgrafen Kasimir von Brandenburg-Ansbach, die fünf Kinder mit in die zweite Ehe bringt. Sie stammt wie Ottheinrich selbst aus der Familie der Wittelsbacher, ist Schwester der Herzöge Wilhelm und Ludwig von Bayern und stirbt 1543.

Ottheinrich wird der Nachwelt als imposante Erscheinung im Gedächtnis bleiben und dies nicht nur wegen seines erheblichen Körperumfangs und seines sanguinischen Temperaments, das ihn offenbar schon in jungen Jahren charakterisiert. Aus seinen Jugendjahren sind Machtbewusstsein und Gewaltbereitschaft, auch Freude am Repräsentieren, an Festen und der Jagd, mangelnde Sparsamkeit, aber auch zärtliche Liebe zu seiner Frau und großes Mäzenatentum überliefert.

1536 sind Ottheinrich und sein Bruder bereits hoch verschuldet, als Philipp auch noch die Teilung des ohnehin kleinen Fürstentums verlangt. Schließlich ist das Fürstentum Pfalz-Neuburg bankrott, 1544 wird das gesamte Inventar des Neuburger Schlosses versteigert. Ottheinrich muss seine Herrschaft verlassen, lebt in Heidelberg, dann in Weinheim, und findet die Muße, sich mit dem Wissen und der Kunst seiner Zeit zu befassen. Als er 1552 in sein Fürstentum zurückkehren kann, führt er in Pfalz-Neuburg gegen den Willen der wittelsbachischen Verwandtschaft die Reformation ein. Ottheinrich folgt 1556 seinem Onkel Friedrich II. als Pfalzgraf in Heidelberg nach. Er macht Heidelberg und die dortige Universität zu einem Zentrum des Luthertums.

Weiterführende Informationen

Bildquelle:

Weiterführende Links:

Anlass der Reise

Anlass zu der dreimonatigen Reise, die Ottheinrich im Herbst 1536 antritt, sind die erheblichen Geldschwierigkeiten der Neuburger Fürsten. Ottheinrich versucht, auf der Reise alte Schuldverschreibungen einzutreiben. Zum einen die sogenannten „Böhmischen Forderungen“: Böhmische Städte waren schon von Kaiser Karl IV. an die Wittelsbacher verpfändet worden. Die ersatzweise fällige Jahresrente wurde jedoch nie beglichen. Doch der böhmische Landesherr König Ferdinand I. sollte sich hier auch jetzt wenig zugänglich zeigen. Geld erhofft sich Ottheinrich aber vor allem von der polnischen Verwandtschaft, war doch die Mitgift seiner Großmutter Hedwig, Tochter des polnischen Königs Kasimir IV., nie ausbezahlt worden. Diese Heirat mit Herzog Georg dem Reichen 1475 ist als „Landshuter Hochzeit“ noch heute ein Begriff. Ottheinrichs Bemühungen in Krakau sind tatsächlich von Erfolg gekrönt. Er erhält von König Sigismund I. von Polen in acht Jahresraten die ausstehende Schuldsumme von 32.000 Gulden, allerdings ohne die inzwischen aufgelaufenen Zinsen. Nebenbei soll auf der Reise für Ottheinrichs Bruder Philipp endlich eine reiche Ehefrau gewonnen werden, nachdem Ottheinrichs Liebesheirat materiell nichts eingebracht hat. Die Brautschau bleibt aber ergebnislos. Philipp stirbt schließlich unverheiratet. Dass Ottheinrich von Krakau aus nicht den direkten Rückweg nach Neuburg antritt, entscheidet sich offenbar erst vor Ort, als die Interessengegensätze zwischen Polen auf der einen Seite und Dänemark mit dem verbündeten Kurfürsten Friedrich II. von der Pfalz auf der anderen Seite sich verschärfen und Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und auch Ottheinrich als Verwandte zwischen den Parteien stehen. Ottheinrich macht in dieser Situation einen Umweg über Berlin.

Anlass zu der dreimonatigen Reise, die Ottheinrich im Herbst 1536 antritt, sind die erheblichen Geldschwierigkeiten der Neuburger Fürsten. Ottheinrich versucht, auf der Reise alte Schuldverschreibungen einzutreiben. Zum einen die sogenannten „Böhmischen Forderungen“: Böhmische Städte waren schon von Kaiser Karl IV. an die Wittelsbacher verpfändet worden. Die ersatzweise fällige Jahresrente wurde jedoch nie beglichen. Doch der böhmische Landesherr König Ferdinand I. sollte sich hier auch jetzt wenig zugänglich zeigen. Geld erhofft sich Ottheinrich aber vor allem von der polnischen Verwandtschaft, war doch die Mitgift seiner Großmutter Hedwig, Tochter des polnischen Königs Kasimir IV., nie ausbezahlt worden. Diese Heirat mit Herzog Georg dem Reichen 1475 ist als „Landshuter Hochzeit“ noch heute ein Begriff. Ottheinrichs Bemühungen in Krakau sind tatsächlich von Erfolg gekrönt. Er erhält von König Sigismund I. von Polen in acht Jahresraten die ausstehende Schuldsumme von 32.000 Gulden, allerdings ohne die inzwischen aufgelaufenen Zinsen. Nebenbei soll auf der Reise für Ottheinrichs Bruder Philipp endlich eine reiche Ehefrau gewonnen werden, nachdem Ottheinrichs Liebesheirat materiell nichts eingebracht hat. Die Brautschau bleibt aber ergebnislos. Philipp stirbt schließlich unverheiratet. Dass Ottheinrich von Krakau aus nicht den direkten Rückweg nach Neuburg antritt, entscheidet sich offenbar erst vor Ort, als die Interessengegensätze zwischen Polen auf der einen Seite und Dänemark mit dem verbündeten Kurfürsten Friedrich II. von der Pfalz auf der anderen Seite sich verschärfen und Kurfürst Joachim II. von Brandenburg und auch Ottheinrich als Verwandte zwischen den Parteien stehen. Ottheinrich macht in dieser Situation einen Umweg über Berlin.

Weiterführende Informationen

Bildquelle:

Weiterführende Links:

Pfalzgrafschaft Pfalz-Neuburg

Das kleine, stark zergliederte Fürstentum begründete Kaiser Maximilian I. (reg. 1486-1519) am Ende des Landshuter Erbfolgekriegs (1503-1504/5) für die beiden Söhne Elisabeths von Bayern-Landshut (1478-1504), als Ausgleich für die gescheiterten Bemühungen um die Durchsetzung der weiblichen Erbfolge im Landshuter Teilherzogtum. Nach glanzvollem Auftakt, Einführung der Reformation (1542) und Existenzkrise unter dem Renaissancefürsten Ottheinrich (reg. 1522-1557) festigten die Herzöge in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Fürstentum. So war der Grundstein für das Ausgreifen an den Rhein gelegt: 1614 traten die Herzöge von Pfalz-Neuburg das Erbe in den Herzogtümern Jülich und Berg an, 1685 in der Kurpfalz. Angesichts der politischen Anlehnung an Bayern war Pfalz-Neuburg 1613 zum katholischen Glauben zurückgekehrt. Das Haus Pfalz-Neuburg gehörte auf seinem Höhepunkt zu den einflussreichsten im Reich, erlosch jedoch 1742 in der männlichen Linie. Karl Theodor (reg. 1742-1799) aus der Nebenlinie Pfalz-Sulzbach übernahm das Fürstentum und trat 1777/78 auch das Erbe im Kurfürstentum Bayern an. Pfalz-Neuburg war seitdem mit Bayern verbunden.

Das kleine, stark zergliederte Fürstentum begründete Kaiser Maximilian I. (reg. 1486-1519) am Ende des Landshuter Erbfolgekriegs (1503-1504/5) für die beiden Söhne Elisabeths von Bayern-Landshut (1478-1504), als Ausgleich für die gescheiterten Bemühungen um die Durchsetzung der weiblichen Erbfolge im Landshuter Teilherzogtum. Nach glanzvollem Auftakt, Einführung der Reformation (1542) und Existenzkrise unter dem Renaissancefürsten Ottheinrich (reg. 1522-1557) festigten die Herzöge in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Fürstentum. So war der Grundstein für das Ausgreifen an den Rhein gelegt: 1614 traten die Herzöge von Pfalz-Neuburg das Erbe in den Herzogtümern Jülich und Berg an, 1685 in der Kurpfalz. Angesichts der politischen Anlehnung an Bayern war Pfalz-Neuburg 1613 zum katholischen Glauben zurückgekehrt. Das Haus Pfalz-Neuburg gehörte auf seinem Höhepunkt zu den einflussreichsten im Reich, erlosch jedoch 1742 in der männlichen Linie. Karl Theodor (reg. 1742-1799) aus der Nebenlinie Pfalz-Sulzbach übernahm das Fürstentum und trat 1777/78 auch das Erbe im Kurfürstentum Bayern an. Pfalz-Neuburg war seitdem mit Bayern verbunden.

Weiterführende Informationen

Textquelle:

-

Markus Nadler, Pfalz-Neuburg, Herzogtum: Politische Geschichte, publiziert am 09.06.2009; in: Historisches Lexikon Bayerns

Bildquelle:

Weiterführende Links:

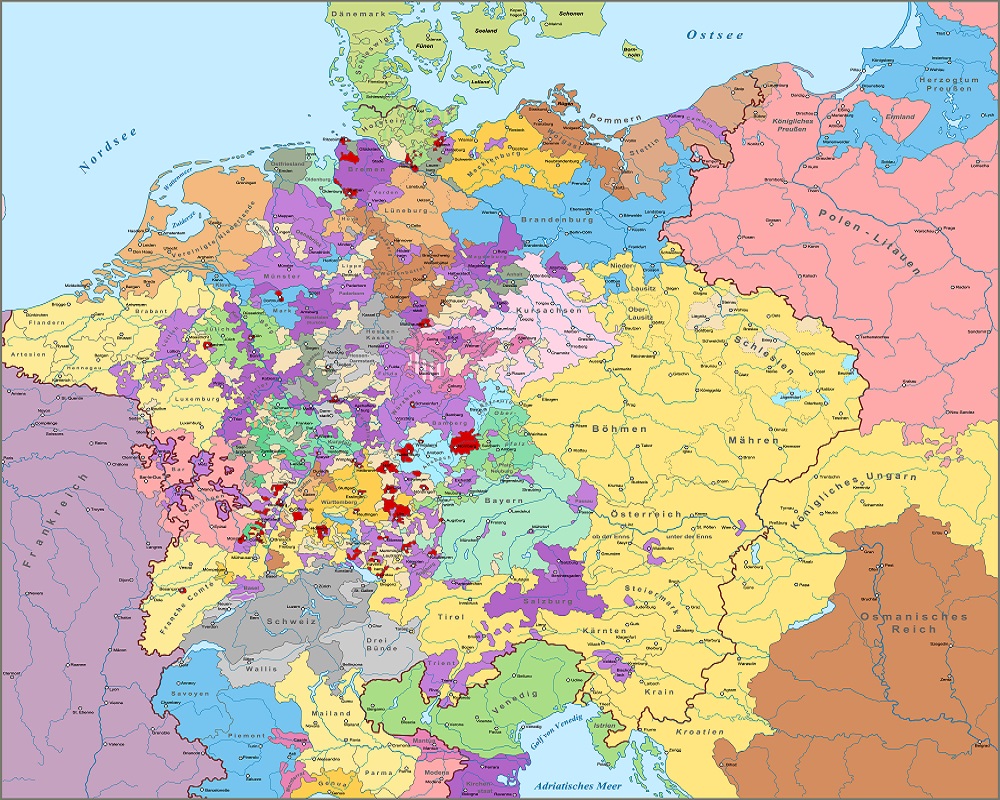

Heiliges Römische Reich im 16. Jhd.

Das von 962 bis 1806 bestehende Heilige Römische Reich deutscher Nation war ein politisch, rechtlich und personell heterogener Verbund, der von weltlichen und geistlichen Landesherren (Personen, Korporationen, Klöstern) sowie Reichsstädten gebildet wurde, die Territorien sehr unterschiedlicher Größe innehatten (u. a. Herzogtümer, Grafschaften, Rittergüter). Gemeinsames Oberhaupt und politisches Zentrum war der Kaiser, zu dem die Landesherren in einem persönlichen Treueverhältnis standen. Das HRR bildete den Rahmen insbesondere der deutschen Geschichte, entwickelte sich aber nie zu einem Nationalstaat. Kennzeichnend für die gesamte Reichsgeschichte war die Spannung (‚Dualismus‘) zwischen kaiserlicher Autorität und Streben nach Zentralgewalt einerseits und der Tendenz zur Selbstständigkeit der letztlich reichsunabhängig agierenden und eigene Interessen verfolgenden mächtigen Reichsstände andererseits. Besonders das Herauswachsen von Brandenburg-Preußen und Österreich aus dem HRR ab 1740 (Schlesische Kriege; Siebenjähriger Krieg), die militärischen Niederlagen gegen Napoleon und die Gebietsverluste an Frankreich (aus denen 1803 der Reichsdeputationshauptschluss folgte) und die mit dem Austritt deutscher Staaten aus dem HRR einhergehende Gründung des Rheinbundes (1806) führten schließlich zur Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. (1792–1806) am 6. August 1806, nachdem dieser bereits 1804 das Kaisertum Österreich begründet hatte. Damit war das HRR auch formal beendet.

Das von 962 bis 1806 bestehende Heilige Römische Reich deutscher Nation war ein politisch, rechtlich und personell heterogener Verbund, der von weltlichen und geistlichen Landesherren (Personen, Korporationen, Klöstern) sowie Reichsstädten gebildet wurde, die Territorien sehr unterschiedlicher Größe innehatten (u. a. Herzogtümer, Grafschaften, Rittergüter). Gemeinsames Oberhaupt und politisches Zentrum war der Kaiser, zu dem die Landesherren in einem persönlichen Treueverhältnis standen. Das HRR bildete den Rahmen insbesondere der deutschen Geschichte, entwickelte sich aber nie zu einem Nationalstaat. Kennzeichnend für die gesamte Reichsgeschichte war die Spannung (‚Dualismus‘) zwischen kaiserlicher Autorität und Streben nach Zentralgewalt einerseits und der Tendenz zur Selbstständigkeit der letztlich reichsunabhängig agierenden und eigene Interessen verfolgenden mächtigen Reichsstände andererseits. Besonders das Herauswachsen von Brandenburg-Preußen und Österreich aus dem HRR ab 1740 (Schlesische Kriege; Siebenjähriger Krieg), die militärischen Niederlagen gegen Napoleon und die Gebietsverluste an Frankreich (aus denen 1803 der Reichsdeputationshauptschluss folgte) und die mit dem Austritt deutscher Staaten aus dem HRR einhergehende Gründung des Rheinbundes (1806) führten schließlich zur Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. (1792–1806) am 6. August 1806, nachdem dieser bereits 1804 das Kaisertum Österreich begründet hatte. Damit war das HRR auch formal beendet.

Die vorliegende Karte zeigt die, häufig als Flickenteppich bezeichnete Verwaltungsgliederung des HRR um das Jahr 1618.

Weiterführende Informationen

Bildquelle:

Weiterführende Links: